Borges y la deconstrucción

del género policial

Ahmed Oubali*

Resumen

Mucho se ha escrito sobre Borges y la literatura policiaca, y

si los principales códigos narrativos de este género se reflejan en sus

relatos, aparecen, en cambio, deconstruidos y parodiados. En este artículo se

intenta de/mostrar, a través del relato "la muerte y la brújula", que

el objetivo de este tratamiento subvertido por el autor consiste en diseñar una

tercera variante del policial, el thriller metafísico, en oposición a

las de enigma y del hardboiled. Una de las repercusiones epistemológicas que

resultan de este enfoque original (tema que brilla por su ausencia en los

estudios borgeanos) se expondrá en el último apartado.

Palabras clave: Borges, relato policiaco, deconstrucción, thriller

metafísico.

Résumé

Beaucoup a été écrit sur Borges et la

littérature policière, et si les principaux codes narratifs de ce genre se

retrouvent dans ses récits, ils apparaissent, par contre, déconstruits et

parodiés. Cet article tente de dé/montrer, à travers le récit « La mort et

la boussole », que l'objectif de ce traitement subversif de l'auteur consiste à

concevoir une troisième variante du roman policier, le thriller métaphysique,

par opposition à celui de l'énigme et au polar. Une des répercussions

épistémologiques résultant de cette approche originale (sujet qui brille par

son absence dans les études sur Borges) sera exposée dans la dernière section.

Mots-clés : Borges,

roman policier, déconstruction, thriller métaphysique.

---------------------

* Es doctor en literatura comparada

por la universidad Rennes II Haute Bretaña -Francia.

Excatedrático de “semiótica de

textos” en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán- Marruecos.

Tiene publicados 5 libros de ficción policial; 2 de crítica

literaria y 11 de traducciones.

----------------------

Los metafísicos de Tlön

no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud:

buscan el asombro. Juzgan que

la metafísica es una rama de la literatura fantástica.

Borges, Ficciones.

-----------------------------------------------------------

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. Los dos componentes del género policial

1. Las dos escuelas

2. Las dos variantes de la intriga

A. Diferencia terminológica entre misterio y suspense

B. Diferencia narratológica entre misterio y suspense

C. Donde misterio y suspense hacen buenas migas para thrilear al lector

3. La tercera vertiente del policial

A. Borges y el relato policiaco

B. Deconstrucción y originalidad de Borges: el thriller metafísico

II. Anatomía de "La muerte y la brújula"

1. Estructura externa: El paratexto

2. Estructura interna

A. Tematización de la intriga y del suspense

B. Formulación del enigma

C. Mecánica del equívoco.

D. Bloqueo en la narración

E. Resolución del enigma

3. EL modelo actancial en MB

A. El personal del relato

B. El cronotopo

C. El doble programa narrativo

4. Los palimpsestos en MB:

A. La función de la intertextualidad

B. La espiral de la deconstrucción

III. Metateoría: La literatura borgeana fagocita la realidad

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

------------------------------------------------------------

Introducción

El objetivo de este

trabajo es abordar la deconstrucción que hace Borges del relato policial

clásico, mostrar cómo el autor desaloja este género de su parrilla

literaria tradicional para instalarlo en la de la metafísica, invirtiendo sus

códigos (veremos cómo cambia la voz del narrador, las figuras del detective y

del criminal, el concepto de enigma, el enfoque de la trama y la fórmula del

enlace), fusionando por metamorfosis los géneros negro y de enigma para

finalmente transformarlos en un nuevo paradigma policial original que encasilló

en lo que se viene recientemente llamando el thriller metafísico, metamorfosis

que la crítica ha ignorado o apenas ha rozado, por haberse centrado

exclusivamente en la aportación teórica del autor al género.

Este estudio trata de

exponer, explicar y definir las características más notables de este nuevo

paradigma, utilizando como soporte a esta hipótesis el análisis de un solo

relato de Borges, "La muerte y la brújula"[1], por ser

representativo del conjunto de los cuentos policiales del autor.

En un

afán de metodología, se abordarán tres apartados, el teórico, el práctico y el metateórico.

En

el primero se exponen las diferencias que presentan

las dos escuelas conocidas del mundo del crimen, la inglesa, representante de

la novela de enigma clásica, y la americana, representante de la novela de

género negro. A ellas se añadirá la propia y doble aportación de Borges, como

teórico del género policial y autor del mismo.

En la parte práctica se analizará el relato citado (en adelante: MB), al que se aplicarán

los conceptos teóricos expuestos (por falta de espacio, he privilegiado los de

Barthes, Greimas y Genette, autores clásicos, pero posmodernos por ser

insuperables). Se abordarán de forma sucinta el estudio del paratexto y sus

componentes, el de las voces narrativas y sus lexías, el del modelo

narratológico en MB y, por último, el

de la intertextualidad, recalcando la función subversiva y deconstructiva del

hipotexto.

En la tercera parte, conclusiva e interpretativa, se intentará destacar las implicaciones epistemológicas

de MB para ratificar y validar la hipótesis inicial de este estudio.

Preámbulo

Al hablar de deconstrucción me

ciño solo al método crítico que Derrida aplica en literatura y filosofía. No le

dedicaré un apartado exhaustivo porque todas sus características obran en las

teorías de los autores citados en este estudio, incluyendo a Borges,

considerado avant la lettre, y después de Nietzsche, un antecesor de

este método. El deconstructivismo es una teoría postestructuralista de análisis

textual que consiste en desmantelar (deconstruir) y revelar, destacándolas, las

contradicciones de sentido en cualquier texto u obra. Se aplica, además, a

diversas disciplinas, incluida la arquitectura. Partiendo de las ideas de

Martin Heidegger, Jacques Derrida explicita el concepto y se convierte en su

principal exponente. El autor pone en tela de juicio el paradigma de sujeto

logocéntrico, desmitificando en particular el racionalismo y la verdad

absoluta. Al igual que Nietzsche, quien realizó la transvaloración de todos los

valores humanos, Derrida se propone también deconstruir toda la

metafísica occidental, subvirtiendo en particular la lingüística saussureana,

descentrando y disolviendo todos los dogmas preestablecidos[2].

Esta actividad deconstructiva y todas las

ideas de fragmentación textual, de procesos no lineales, de la teoría del caos

y de la diseminación del sentido se encuentran también en toda la obra

de Borges[3].

El relato objeto de análisis presenta, como

bien lo veremos en la parte práctica, varios elementos deconstructivos:

su estructura, por citar solo un ejemplo, aparece fragmentada, lineal solo en

apariencia, carente de un sentido absoluto y regida por un juego intelectual, donde predominan,

además del misterio y el suspense, una frondosa intertextualidad que pone en

oposición varios textos de diferentes fuentes con presencia de palimpsestos.

Estos elementos condenan la escritura expresiva o representativa y privilegian

el juego entre diferentes textos y sujetos con identidades problemáticas.

Preliminares

Por validar la hipótesis

propuesta, el presente estudio convoca un recorrido metodológico tridimensional

donde los conceptos de hermenéutica, semiótica textual y narratología son

utilizados en paralelo, siguiendo una observación heurística coherente de Paul

Ricœur (2017), quien afirma que

Hermenéutica y semiótica textual no

son dos disciplinas rivales que se enfrenten

en el mismo nivel metodológico.

La segunda solo es una ciencia del texto, que trata legítimamente de someterse a una axiomática precisa que la

inscribe en una teoría general de los

sistemas de signos. La hermenéutica es una disciplina filosófica, que surge de

la pregunta "¿qué es comprender,

qué es interpretar?", en relación con

la explicación científica. La hermenéutica invade la

semiótica, en la medida en

que implica, como su segmento

crítico, una reflexión sobre los supuestos que se consideran obvios en la

metodología de las ciencias humanas en general y en la semiótica en particular[4].

Ambas disciplinas son

indisociables porque utilizan en común el lenguaje y son sobre todo

complementarias al analizar, junto a la narratología, las obras de

ficción.

La semiótica tiene, sin

embargo, esa superioridad y eficacia únicas de interpretar lo no verbal como es

el caso en MB donde varios

objetos-indicios (en particular, la función de la brújula, la simbología de los

números, nombres y lugares geográficos). Por eso conviene anclar la cita de

Ricoeur en un espacio filosófico lato

sensu (Eco, 1980), razón por la que he preferido ex profeso utilizar en este análisis las aportaciones de Julia

Kristeva, Roland Barthes y Mikhail Bakhtin, cuyas aplicaciones se ajustan

perfecta y ampliamente a la etapa de la investigación policial y a la

dilucidación del enigma, como lo veremos más adelante. Respecto a mis fuentes

metodológicas, he vuelto a consultar la obra Análisis estructural del relato (Barthes, 1982) donde creo que todo

se ha dicho sobre el tema[5].

Citaré, además de los ya mencionados, a cuatro autores cuyas teorías impartí

antes en mis clases, además de aplicarlas en algunos de mis ensayos, y que

ahora encuadran el presente estudio: A. J. Greimas, Tzvetan Todorov, Umberto

Eco y Gérard Genette.

A continuación, y antes

de relacionar a Borges con el género policial y analizar su relato, presentaré

brevemente las dos escuelas del mundo del crimen en las que el autor se inspiró.

I.

Los 2 componentes del género policial

1.

Las dos escuelas

La novela policial es un

género literario específico y particular. Fue catalogada injustamente como

subgénero de poca seriedad durante mucho tiempo hasta que Jacques Dubois (1992)

llegara a definirla como "el género de la modernidad por excelencia"[6].

Su temática principal gira en torno a un

crimen (asesinato, robo, secuestro, etc.) cometido en circunstancias

misteriosas. Su investigación y resolución, por parte de la policía o del detective

protagonista, requiere reflejos intelectuales particulares, como inteligencia,

intuición y muchas habilidades en la indagación, como la observación y el

estudio del comportamiento de los sospechosos, y la exacta determinación de la

hora de la muerte (en casos de homicidios o asesinatos), del móvil y de las

coartadas, como bien lo especifica Boileau-Narcejac:

La novela policial es indudablemente

una investigación, que tiene por objeto aclarar un misterio aparentemente

incomprensible, inexplicable para la razón [...] La deducción aparecía como la

ambiciosa voluntad de la inteligencia que pretendía prescindir de la

experiencia [...] Es un relato donde el razonamiento crea el temor que se

encargará luego de aliviar (1958: 70).

Respecto a la estructura

narrativa de la novela policíaca, cabe destacar que la mayoría de las teorías

emitidas sobre el género son aportaciones de los propios escritores. A. Freeman

(1924), uno de los primeros teóricos, recalcó cuatro enunciados principales: la

perpetración del crimen, la presentación de los indicios y pistas, el

desarrollo de la investigación y el desenlace con la demostración lógica de lo

sucedido. Por otra, parte el escritor Willard Huntington Wright, más conocido

como Van Dine, creador del famoso detective Philo Vance, fue quien elaboró en

su clásico artículo las "Reglas de la novela policiaca", un

exhaustivo decálogo de veinte reglas que todo autor serio debe acatar para

complacer y convencer al lector[7].

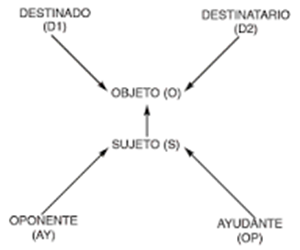

El modelo actancial con sus seis funciones, presentado por Greimas y Courtes (1990),

se ajusta perfectamente a la estructura global de la novela policial, ya que

arranca esquemáticamente con un inicio o planteamiento del tema, pasa luego a

un nudo o transformación o complicación de las peripecias de la trama, y acaba

con un desenlace o resolución del problema. Por su parte, Todorov apunta en la

misma dirección cuando dice que la intriga de un relato consiste en el pasaje

de un equilibrio a otro:

El relato ideal comienza por una situación estable que una

fuerza cualquiera viene a perturbar. De ello resulta un estado intermedio de

desequilibrio. Esta situación nueva es corregida por la acción de una fuerza

contraria. De este modo se restablece un segundo equilibrio, parecido al

primero, pero nunca idéntico completamente. (Todorov, 1973)

Pero fue Thomas.

Narcejac (1986: 224) quien aportó más precisiones al comparar el género a una

máquina de fríos engranajes cuya única función es la de producir efectos

precisos en el lector, como la búsqueda de la verdad, la verosimilitud de la

narración y la coherencia lógica en la explicación de los sucesos del crimen

porque "En última instancia, el crimen imposible es el crimen ideal"

(Ibíd. 98). El autor habla de un

contrato implícito y leal de "juego limpio" entre escritor y

lector.

El origen de la novela

criminal se pierde en la noche del tiempo[8] y sus evoluciones se

rastrean ab immemorabili, pero los críticos coinciden en atribuirlo a Edgar

Allan Poe, reconocido como padre del género policial por sus obras Los

crímenes de la calle Morgue (1841), El

misterio de Marie Rogêt (1842-1843) y La

carta robada (1844) protagonizadas por el famoso y legendario detective

Auguste Dupin, el primer detective de ficción que sirvió de modelo a dos de los

personajes arquetípicos del género de enigma, los detectives Sherlock Holmes y

Hércules Poirot, de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, respectivamente. Esto

ocurrió poco después de que en 1855 Charles Baudelaire tradujera a Poe,

publicando su explosiva y corrosiva obra Historias

extraordinarias, cuyo título estremecedor impactó de inmediato al público y

a los autores franceses, quienes iniciaron la novela policíaca encabezada por

Gaston Leroux, Émile Gaboriau, Georges Simenon, Thomas Narcejac, entre otros.

Conviene ahora recordar

que todos los teóricos citados nada habrían imaginado sobre la teoría del

género si no hubiesen leído al propio Poe, quien primero, en su prefacio a Los crímenes de la calle Morgue, (pp.

8 y sig.), estableció unos códigos que nunca faltaron en las novelas policíacas

de notoriedad. En él Poe define la esencia de un relato y habla de cómo ha de

actuar un verdadero detective en la busca de la verdad sobre el crimen,

presentando a Auguste Dupin, su personaje literario. Destaca primero, respecto

a la escena del crimen, el don de la observación y el análisis material de los

indicios y la psicología de los sospechosos; luego está la habilidad y la

inteligencia de hacer deducciones e inducciones correctas y razonables sobre lo

ocurrido realmente, relacionando las conexiones de causa-efecto como quien

estudia en laboratorio un fenómeno natural o físico para llegar a comprender

sus leyes. Dilucidar un enigma para Poe implica realizar un estudio

matemático-científico y no metafísico o sobrenatural. Y es así cómo actúan,

imitando a Dupin, los principales detectives posteriores conocidos a escala

universal. Anticipando, conviene decir que Borges pondrá en tela de juicio, por

no decir en patas arriba, todos estos elementos.

Tanto la novela negra de

suspense como la clásica de enigma tratan grosso

modo el mismo concepto de crimen con sus tres criterios (presencia de

cadáveres; investigación policial y resolución del enigma). Ambas presentan dos

historias, la del crimen y la de su investigación. Pero el enfoque que se da de

los hechos presenta, mutatis mutandis, importantes

diferencias.

Inspirándose en Poe, la

novela policial clásica inglesa presenta el crimen desde una perspectiva

enigmática, ambientado en espacios interiores y en sectores de la alta

sociedad, y los dos detectives citados imitan a Dupin en la resolución

intelectual del misterio, basada en la intuición y la deducción del

investigador, sin recurrir a la violencia. Los detectives pertenecen a un alto

rango social, no son policías profesionales, tienen a un ayudante que sirve de

narrador y confidente y son invulnerables en el sentido en que no corren

peligro en sus pesquisas. La investigación es llevada a cabo con mucha

paciencia y sagacidad y el culpable es desenmascarado en las últimas líneas del

desenlace, dejando al lector sorprendido y complacido por la conclusión lógica

y perfecta dada por el autor sobre "quién lo hizo", lema que

caracteriza a esta escuela.

En cambio, la novela policíaca norteamericana, centrada en la llamada novela negra, describe el crimen desde una perspectiva totalmente diferente: se interesará a "cómo se hizo" el crimen y no a "quién lo hizo". Los detectives, entre los cuales hay policías, son vulnerables y corren peligro de muerte en sus pesquisas en las que se enfrentan a la violencia, a los abusos de todo tipo y al uso de armas, contexto que caracteriza al género como el "hard-boiled", publicado en diversas revistas como Black Mask, Detective Store o Dime Detective, por autores como Dashiell Hammett, Erle Stanley Gardner, Carroll John Daly, Jim Thompson, Patricia Highsmith, William Irish, Chester Himes, Ross Mcdonald, William R. Burnett, James M. Cain, Stanley Ellin, James Hadley y el famoso Raymond Chandler quien definió el género en su ya clásica obra[9].

La investigación se hace

en espacios abiertos y lúgubres, en un ambiente urbano y callejero que el autor

utiliza para realizar una crítica social realista sobre la corrupción, los

problemas de la delincuencia y la marginación y discriminación racial, cuestionando

así los valores éticos y materialistas del capitalismo en la era de la Gran

Depresión que marca el inicio de la novela policial. La trama de enigma es

sustituida por la trama de suspense que enfoca a la víctima más que al asesino,

dando lugar al thriller en casos extremos, otra vertiente de la novela negra.

Aquí la trama es más brutal y violenta desde el principio y el vocabulario es

crudo, fulgurante e impactante. Quién

mata importa menos que cómo se asesina, tal es el lema, ya que los

malhechores no deliberan sino que actúan a verbis

ad verbera.

En Francia, la novela

negra o roman noir debe su nombre a las editoriales que la

publicaron, la "Série Noire" de Gallimard y la revista "Black

Mask", respectivamente.

2.

Las dos variantes de la

intriga

La elaboración de la

intriga en la novela policíaca obedecerá consecuentemente a cómo las escuelas

citadas enfocan y describen la relojería

de la trama criminal definida por Boris Tomachevski (2002: 202), como el

"conjunto de acontecimientos vinculados entre sí que nos son comunicados a

lo largo de la obra". Existe una impresionante bibliografía teórica y

terminológica sobre este tema. Por no alejarme del objetivo de este estudio, me

ceñiré a un aspecto esencial: la diferencia entre misterio y suspense y los

códigos narrativos que los explicitan. Todos hemos leído novelas de misterio y

de suspense y comprendemos indistintamente ambos recursos cuando leemos

historias de crímenes. Pero ¿son exactamente sinónimos? Se han escrito todo tipo de ensayos como

respuesta a esta pregunta. Intentaré a continuación aclarar estos conceptos

dando ejemplos precisos que los diferencian.

A. Diferencia terminológica entre

misterio y suspense

Ante todo conviene

entender qué es la intriga. El término viene del latín "intricare" y

su posición narrativa se encuentra en la fase anterior al misterio y al

suspense porque estos son causados por aquella. Se instala en el nudo de la

narración que es donde se crea la tensión del suspense y el enredo del

misterio. El diccionario de la RAE (2001) define la intriga como una

"acción que se ejecuta con astucia y ocultamente, para conseguir un

fin"; se trata de “enredo” y de

“embrollo”.

La intriga es pues un

proceso que crea tramas misteriosas y de suspense. Desarrolla en la novela dos

recursos narrativos durante toda la trama de la investigación del crimen, uno

intelectual, asociado al misterio que se intenta dilucidar, solicitando la inteligencia

del detective y del lector, y otro conmovedor, el suspense, que consiste en

provocar estrés en el lector. En la atmósfera de misterio, detectives y

personajes (incluido el lector) no saben quién ha cometido el crimen ni qué

ocurrirá más adelante y se esfuerzan intelectualmente por comprender los

acontecimientos de la trama para descubrir la verdad. Aquí estamos en plena

incertidumbre porque el narrador oculta información tanto al detective como al

lector, dándoles falsos indicios. Es el caso de la novela policial clásica.

En cambio, en la novela

de suspense (del latín "suspensus" y del inglés "thrill"

que significa estremecimiento o sacudida, de allí una fuerte tensión emocional), el

lector sí sabe o adivina lo que va a ocurrir y esto crea en él una constante

preocupación y una insoportable ansiedad in

crescendo sobre todo cuando ve que el detective y el protagonista, por los

que siente gran empatía, están en peligro y que el villano se puede salir con

la suya. El lector solo desea entonces que se evite la catástrofe. Aquí estamos

en plena fase de suspense porque el narrador muestra al lector de forma clara e

insistente los inminentes peligros que acechan al detective y a los personajes,

mientras que estos ignoran por completo

lo que les acecha.

Una de las mejores

definiciones del suspense es la que da a F. Truffaut (1966: 56 y sig.) Alfred

Hitchcock, llamado por antonomasia el mago del suspense:

Imaginemos que hay una bomba bajo esta mesa. De repente,

"¡Boom!", hay una explosión. El público se sorprende, pero antes de

esta sorpresa, ha visto una escena totalmente ordinaria, sin significado

especial. Ahora, pensemos en una escena de suspense. La bomba está bajo la mesa

y el público lo sabe, probablemente

porque han visto al anarquista colocándola ahí. El público sabe que la bomba va

a explotar a la una y hay un reloj en el decorado. El público puede ver que

es la una menos cuarto. En estas condiciones, la misma conversación inocua se

vuelve escalofriante porque el público está participando en la escena. La

audiencia anhela advertir a los personajes de la pantalla.

Para Hitchcock el

suspense es un concepto emocional y no intelectual como lo es el misterio. Es

un ingrediente necesario para crear expectativa y estrés, contrariamente a lo

que ocurre con el concepto de misterio que suscita solo curiosidad por saber

quién cometió el crimen e implica sorpresa solo al final cuando se descubre la

verdad:

El suspense es el medio más poderoso de mantener la atención

del espectador, ya sea el suspense de situación o el que incita al espectador a

preguntarse: “¿Y ahora qué sucederá? [...] El público intenta siempre

anticiparse a la acción, adivinar lo que va a pasar, y le gusta decirse: ¡Ah,

ya sé lo que va a pasar ahora! Por tanto, no solo hay que tener esto en cuenta,

sino dirigir completamente los pensamientos del espectador.

Utilicé ambos registros

en varios de mis cuentos. En "Perversión secreta", por ejemplo,

oculté la identidad del pedófilo tanto a la policía y las víctimas como al

lector. Me centré solo en las desapariciones y el malestar y la angustia que

ello provoca en el lector que está interesado solo en llegar al esclarecimiento

del enigma plantado y que se condene al malhechor por sus repugnantes crímenes.

Me propuse mantener el misterio hasta el desenlace donde el clímax de la

intriga culminó en un efecto sorpresivo. En "Cuerpos baratos" procedí

al revés: oculté la identidad del proxeneta, jefe de una red de trata de

personas, a la policía y las víctimas, pero

no al lector quien, desde el primer secuestro hasta el último, sabe quién

es el asesino y quiénes serán sus futuras víctimas. Aquí me centré en la

paradójica imposibilidad para el lector de alertar a la policía o a las

víctimas sobre tan espeluznantes vejaciones. Se comprenderá el grado elevado de

adrenalina liberada por el estrés que provoca el suspense. Aquí el lector nada

tiene que indagar. Solo siente odio y repulsa por el asesino y compasión por la

víctima. Pero podría también sentir placer y dolor si es sádico o masoquista.

B. Diferencia narratológica entre misterio y suspense

Completando lo ya dicho

sobre la estructura de la novela policial, podemos decir que presenta los

mismos niveles narrativo-semióticos de todas las novelas de ficción descritos

en el citado Análisis estructural del relato, aunque con temática muy limitada:

el nivel de la "historia" o diégesis que corresponde a la

perpetración del crimen y el nivel del "discurso" que corresponde a

la investigación del mismo. Así, mientras que la "historia" gira en

torno a las circunstancias en que se cometió el crimen, el "discurso"

constituye la narración de la trama de su

investigación.

Esta dicotomía de una

estructura narrativa dual llevó a Todorov (1971: 60) a hablar de dos

"historias", la del crimen y la de su investigación, historias que en

la novela negra se superponen y engendran otra vertiente policiaca, la del

suspense:

On se rend compte ici qu’il existe deux

formes d’intérêt tout à fait différentes. La première peut être appelée la

curiosité; sa marche va de l’effet à la cause: à partir d’un certain effet (un

cadavre et certains indices) il faut trouver sa cause (le coupable et ce qui

l’a poussé au crime). La deuxième forme est le suspense et on va ici de la

cause à l’effet: on nous montre d’abord les causes, les données initiales (des

gangsters qui préparent de mauvais coups) et notre intérêt est soutenu par

l’attente de ce qui va arriver, c’est-à-dire des effets (cadavres, crimes,

accrochages).

De nuevo, y después de

las observaciones anteriores, vemos las dos caras diferentes de la intriga en

la novela policíaca. Todorov habla específicamente de dos "ejes

temporales” de la narración: en casos de novela de enigma, la mirada del

detective o del lector es orientada hacia el pasado donde todo ocurrió de forma

misteriosa. La curiosidad busca desvelar lo desconocido partiendo del efecto

(crimen en sí) a la causa (el criminal y sus móviles). En casos de novela de

suspense, la intriga provoca ansiedad y estrés en el detective y en el lector

quienes saben lo que ocurrió, ven o sienten que algo terrible ocurrirá a los

protagonistas y temen por su vida. En casos extremos el suspense provoca

escalofríos y estremecimientos en el lector o en el espectador, como en el caso

de Psicosis, Vértigo y Los pájaros,

llevados al cine por Hitchcock. Aquí la novela negra deja de ser

"negra" y se transforma en pesadilla, en thriller, una trama

caracterizada por una fuerte tensión psicológica provocada por la angustia y el

miedo ante el peligro[10].

Mucho se ha escrito

sobre este tema. Los teóricos coinciden en que la obra del filósofo Sören

Kierkegaard, El concepto de la angustia

(1844), marcó profundamente la cultura occidental desde entonces. Uno de

los muchos autores que comentaron y asociaron esta obra al suspense existencial

fue Roman Gubern, (1970: 5), quien afirmó que la novela policíaca ilustró esa

Filosofía de la angustia que nace oficialmente en la historia

de la cultura occidental con Sören Kierkegaard, un contemporáneo de Poe, que

publica bajo seudónimo Un estudio sobre

el miedo (Begrebet Angsf) en 1844, el mismo año en que Poe escribe su

famoso poema El cuervo (The raven) [...] Esta filosofía de la

angustia que engendra la nueva sociedad industrial también podría definirse

como una filosofía de la inseguridad característica del desarrollo histórico

del sistema capitalista.

Con Kierkegaard nace

pues la narración del suspense o thriller,

una vertiente del noir, un fenómeno que "debería haber permanecido oculto,

pero se manifiesta" (Evrard: 1996) y que Sigmund Freud había estudiado

clínicamente, calificándolo de "unheimlich" o "inquietante

extrañeza", que el neurólogo opone a "Heimlich" o "lo

familiar y conocido"[11].

Razón por la cual, en adelante, los críticos hablarán de "novela del

miedo" o "novela de la víctima":

La novela policíaca, en vez de marcar el triunfo de la

Lógica, debe a partir de ahora dedicarse al fracaso del razonamiento; es

precisamente allí donde su héroe es la víctima. No consigue "pensar"

el misterio, simplemente ha de "vivirlo", y el lector padece, al

mismo tiempo, este "cuestionamiento" del mundo, que lo torturará en

su carne y en su espíritu (Boileau-Narcejac, Op. Cit.: 176)

Una de las mejores y

sorprendentes aportaciones teóricas, que se pueden aplicar también al estudio

del relato criminal, es la que ofrece Roland Barthes (1987) con su incomparable

obra S/Z[12] un modelo

científico de análisis semiótico nuevo y siempre de actualidad.

En este estudio Barthes

analiza el tema de la castración en un relato de Balzac, "Sarrazine",

descomponiéndolo en breves secuencias que denomina "lexías", una

sucesión de núcleos de lectura con funciones propias en los que destaca cinco

códigos, fuerzas o "voces" que permiten al texto balzaciano

manifestarse: el "hermenéutico", denominado también "voz de la

verdad", interpreta y desvela el enigma del relato; el "sémico"

o "voz de la persona", expone los diferentes efectos connotativos de

la significación; el "simbólico" o "voz del símbolo",

estudia las recurrencias antitéticas y duales del lenguaje; el

"proairético" -del griego 'prohaïresis', intención- "voz

empírica", desempeña dos funciones, la cardinal que describe los acciones

y el comportamiento de los actantes y la de catálisis que sirve en el

desarrollo de la trama (pp. 14-15) y finalmente el "cultural" o

"voz de la ciencia" que abarca la temática de los estereotipos

morales, políticos y sociales de una época.

Aplicaré de forma breve

estos códigos en mi análisis porque son indisociables, pero me centraré en el

principal de ellos, el hermenéutico, por razones obvias. La función de este

código es la de

Articular, de diversas maneras, una pregunta, su respuesta y

los variados accidentes que pueden preparar la pregunta o retrasar la

respuesta, o también formular un enigma y llevar a su desciframiento. (pp. 3,

12, 51 y ss.)

Es la principal

herramienta analítica que despierta el interés del detective o del lector,

puesto que interpreta todas las etapas o núcleos de la intriga, llamadas por el

autor "hermeneutemas", desde la perpetración del crimen hasta su

dilucidación, pasando por la investigación.

Barthes propone diez preguntas cuyas respuestas llevan a la resolución

de un enigma, sea real o ficticio: ¿de qué va esto?, ¿quién lo hizo?, ¿cómo se

hizo?, ¿qué va a pasar ahora?, ¿qué desenlace nos espera?, etc. (p. 70)

Se comprenderá que este

código participa del misterio y del suspense, ya que abarca a la vez la

"historia" y el "discurso" del relato: enfoca la

investigación del crimen desde una perspectiva intelectual retrospectiva e

interpreta de forma prospectiva la progresión semiótico-emocional de los

sucesos de dicho crimen. Con esta nueva aportación, el autor, sin dejar de ser

saussureano, se sitúa más allá del estructuralismo para ofrecer un sistema

plural de análisis de la significación. La interpretación barthesiana del

relato balzaciano sigue siendo uno de los mejores modelos para la

interpretación semiótica de los textos y su impacto académico como crítica

literaria posestructuralista sigue vigente.

C. Donde misterio y suspense hacen buenas migas para thrilear al lector

Tanto en la

"historia" como en el "discurso", el narrador manipula la

información de dos formas, miente al lector ocultándole los verdaderos

indicios. Es decir, las circunstancias del crimen ocurridas en la diégesis son omitidas en el relato donde solo

reina el misterio y el suspense porque en la investigación se dan muchas pistas

falsas y muy pocas ciertas para confundir al lector. El narrador crea adrede un

desfase entre ambos niveles para mantener desorientado al lector. Las

estrategias de retardación y fragmentación de los sucesos alteran totalmente el

orden de la narración. Las escenas se interrumpen mediante flashbacks o flash

forwards (uso de la analepsis y la prolepsis), originando cambios de espacio y

tiempo, además de las múltiples digresiones, acciones secundarias y triviales e

inútiles descripciones, ya sean ambientales, de paisaje, o retratos físicos. De

los múltiples trucos utilizados por el narrador para mantener vivo el interés

del lector son la metalepsis y el MacGuffin, que detallaré más adelante. La

función de la metalepsis narrativa consiste en la intrusión del autor o personajes reales en el relato para crear

efectos de verosimilitud. Según Gérard Genette (1972: 289 y sig.), se trata

de

Toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético

en el universo diegético o inversamente [...] Lo más sorprendente de la

metalepsis radica en esa hipótesis inaceptable e insistente de que lo

extradiegético tal vez sea ya diegético y que el narrador y sus narratarios, es

decir, ustedes y yo, tal vez pertenezcamos a algún relato.

Este registro consiste

pues en romper el límite entre la realidad y la ficción. El autor se esfuerza

por violar el orden de la historia para crear efectos especiales. Imagínense

que están viendo una película policiaca y que de repente salen de la pantalla

Hércules Poirot, Philip Marlowe o el mismísimo Sherlock Holmes. La metalepsis

produce tales efectos para reforzar la verosimilitud, entretener al lector o

compartir una visión del mundo. Veremos más adelante la figurativización de

este código cuando nos adentremos en el laberinto borgeano.

En cuanto al concepto de

Macguffin, es un elemento del suspense que hace que la trama siga complicándose

y que los personajes sigan envueltos en ella, sin ninguna otra función

narrativa o relevancia textual. Es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock para

designar una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de

la trama. El elemento que distingue a MacGuffin de otros tipos de gags

argumentales es que es intercambiable. Hitchcock explica esta expresión en el

libro citado de François Truffaut:

La palabra procede de esta historia: Van dos hombres en un

tren y uno de ellos le dice al otro: ¿Qué es ese paquete que hay en el maletero

que tiene sobre su cabeza?

El otro contesta: ¡Ah, eso es un MacGuffin! El primero

insiste: ¿Y qué es un MacGuffin?, y su compañero de viaje le responde: Es un

aparato para cazar leones en Escocia.

“Pero si en Escocia no hay leones", le espeta el primer

hombre.

"Entonces eso de ahí no es un MacGuffin", le

responde el otro.

Hitchcock concluyó sobre este simulacro, afirmando que en

historias de rufianes siempre es un collar y en historias de espías siempre son

los documentos.

3. La

tercera vertiente del policial

A. Borges y el relato policiaco

Borges ha

escrito varios cuentos policiales contenidos en Ficciones y El Aleph, pero su

aportación fundamental al género la constituye la obra escrita en colaboración

con Adolfo Bioy Casares[13].

Este libro

fue publicado en 1942 y reseña las principales características del relato de

enigma.

En los seis

relatos que contiene, los autores parodian a los detectives cerebrales Dupin y

Holmes, quienes utilizan en sus investigaciones la deducción y la lógica, las

"células grises", diría Poirot, sin tener que desplazarse al lugar de

la escena del crimen: igual que ellos, a

don Isidro Parodi, el protagonista, le basta escuchar la narración de los

hechos para dilucidar el enigma.

Esta ironía

se trasluce en la siguiente declaración:

¿Qué podríamos decir como apología del

género policial? Hay una que es muy evidente y cierta: nuestra literatura

tiende a lo caótico. Se tiende al verso libre porque es más fácil que el verso

regular; la verdad es que es muy difícil. Se tiende a suprimir personajes, los

argumentos, todo es muy vago. En esta época nuestra, tan caótica, hay algo que,

humildemente, ha mantenido las virtudes clásicas: el cuento policial[14].

Para el

escritor, el código del cuento policial clásico se resume en seis puntos:

1) un

límite discrecional de seis personajes, 2) declaración de todos los términos

del problema, 3) avara economía en los medios, 4) primacía del cómo sobre el

quién, 5) el pudor de la muerte, 6) necesidad y maravilla en la solución[15].

El canon

del policial, en cambio, propuesto por él consta de los siguientes elementos:

1—"Declaración

de todos los términos del problema", o el argumento principal para

informar al lector y permitirle seguir, junto con el investigador, las

peripecias de la trama.

2— "Avara economía

de los medios", es decir, narrar lo esencial, sin perífrasis ni detalles

superfluos. Sobre todo en un relato corto.

3—"Primacía del

cómo sobre el quién", es decir, enfocar las acciones en vez de centrarse

en el detective y su inteligencia. Aquí vemos un guiño al género negro en el

cual se aplica esta cláusula.

4—"El pudor de

la muerte", es decir, evitar las descripciones inmorales y de gratuita

violencia.

Borges distingue

en la estructura de estos códigos narrativos tres elementos: trama, enigma y

detective. El enigma estructura la trama: “el hecho de un misterio descubierto

por obra de la inteligencia, por una operación intelectual” (Ibíd.: 72).

Respecto a

la novela negra, aunque Borges privilegia teóricamente la variante clásica de enigma,

en la que el detective triunfa en descubrir "quién lo hizo", y es

inmune ante el peligro, no por ello desestima la variante negra, que se centra

en "cómo se hizo", y en la que el detective no triunfa forzosamente

en su búsqueda de la verdad, ni es inmune ante el peligro. Es más: Borges borra

la frontera entre estas dos vertientes al hacer un melting. Pero lo hace

con un objetivo principal: el de consagrar un modelo nuevo, el thriller

metafísico. En "La muerte y la brújula", como se verá más

adelante, podemos adelantar mostrando los tres elementos fusionados que son el

enigma, el suspense y el thriller: el detective Lönnrot utiliza el sistema

deductivo (la lógica y la inteligencia) para resolver los asesinatos

perpetrados, imitando a Dupin; la pista que privilegia, llena de suspense y

peligro, es la de un conjunto de libros teológicos y metafísicos; y, al final, fracasa

y termina asesinado por el propio criminal.

Aquí

precisa explicar cómo Borges, al refundir esas variantes del policial, trata la

teoría de las dos historias propuesta por Todorov (2003: 33-37).

Recordemos

que en el relato de enigma, se trata de la historia del crimen, que por

permanecer oculta crea misterio, y la de la investigación, que intenta desvelar

y reconstruir a aquella, a través de las peripecias de la trama. En la novela

negra, en cambio, ambas historias se entrelazan, como bien lo explica Todorov:

la primera es sustituida por la segunda de forma que la narración coincida con

la investigación (Ibíd.: 36).

B. Deconstrucción y originalidad de

Borges: el thriller metafísico

El concepto

de thriller tiene sus raíces en La Biblia y Las mil y una

noches, pero sus bases teóricas se confirman con Los crímenes de la

calle Morgue, de Poe, quien transforma el relato criminal en ese concepto,

al crear una atmósfera de terror en la que envuelve la investigación. A esa

atmósfera se refiere Boileau-Narcejac cuando afirma que “no existe verdadero

relato policial sin thriller” (Op. Cit., p. 42).

También

Borges se refiere a Poe cuando dice:

“Poe no

quería que el género policial fuera un género realista, quería que fuera un

género intelectual, un género fantástico si ustedes quieren, pero un género

fantástico de la inteligencia, no de la imaginación solamente; de ambas cosas

desde luego, pero sobre todo de la inteligencia” (1979: 73).

En muchas

de sus reseñas Borges no solo habla de su teoría del género policial, sino

también de cómo lo ha subvertido, asociándolo con el género fantástico y

metafísico. Refiriéndose a su cuento "La muerte y la brújula",

dijo:

He

intentado el género policial alguna vez […].

Lo he llevado a un terreno simbólico que no sé si cuadra" (“El cuento”,

1976); “Escribo en julio de 1940; cada mañana la realidad se parece más a una

pesadilla. Sólo es posible la lectura de páginas que no aluden siquiera a la

realidad: fantasías cosmogónicas de Olaf Stapledon, obras de teología o de

metafísica, discusiones verbales, problemas frívolos de Queen o de Nicholas

Blake[16].

Adolfo Bioy

Casares corrobora lo dicho, añadiendo:

Borges,

como los filósofos de Tlön, ha descubierto las posibilidades literarias de la

metafísica […] los antecedentes de estos ejercicios

de Borges […] están en la mejor tradición de la

filosofía y en las novelas policiales[17].

Pero son

las autoras Patricia Merivale y Susan Elizabeth Sweeney (1999), quienes presentan una definición clara y

exhaustiva del thriller metafísico, como variante del género policial,

presentando varios elementos específicos (el tema del doble, la habitación

cerrada, el laberinto, la ambigüedad, falta de pruebas, el engaño, el fracaso

del detective, falta de clausura, vértigo, etc.) resaltados en las obras de

escritores tan dispares como E. A. Poe, Franz Kafka, Kierkegaard, Vladimir

Nabokov, Umberto Eco, Georges Perec, William Faulkner, etc.

“Una

historia policiaca metafísica es un texto que parodia o subvierte las

convenciones tradicionales de la historia de detectives, como el cierre

narrativo y el detective papel como lector sustituto, con la intención, o al

menos el efecto, de hacer preguntas sobre el misterio del ser y del saber que

trascienden la mera maquinación de la trama del misterio".

Antoine Dechêne

y Michel Delville (2016) retoman el

trabajo de estas autoras incluyendo en su estudio intertextual a otros autores

como Dashiell Hammett, Samuel Beckett, James Joyce, Borges, etc.

El epíteto

"metafísico" hace alusión a la inclusión de los grandes temas de

filosofía y religión en el policial, como la otredad, la ambivalencia, temas de

lo absurdo y lo ominoso. La perplejidad por no saber, etc., con objetivo de

divertir o “martirizar” al lector, cautivando su interés.

En MB, que

se analizará a continuación, estos temas van en paralelo con la investigación

propiamente dicha, incluso la encuadran: como ya se ha señalado, los libros de

teología de la secta de los Hasidím constituyen la pista principal que indaga

el detective Lönnrot. ¿Qué contienen esos libros? ¿Qué relación tienen con los

crímenes investigados? ¿Cómo los interpretan los protagonistas del relato e

incluso el lector? Buscar a entender es lo que crea tensión intelectual,

suspense, angustia o thriller existencial y metafísico.

Se

corroborarán más adelante todos estos elementos citados supra, en particular

los temas de lo absurdo y lo ominoso. Las misteriosas referencias teológicas

están no solo para aturdirnos y asustarnos, sino también para instruirnos sobre

lo insólita y temerosa que es realmente nuestra existencia. Es lo que el

thriller metafísico expresa y narra verdaderamente.

II.

Anatomía de "La muerte y la brújula"

El relato

La lectura del relato ofrece

tres niveles interpretativos. El literal es exento de complicaciones por

presentar una narración lineal sin digresiones discursivas ni regresiones

temporales: los acontecimientos obedecen a una estructura lógica de causa y

efecto y los hechos se presentan mediante una voz narrativa omnisciente. La

segunda lectura convoca un análisis inmanente, y la tercera, un estudio

hermenéutico. Se abordarán ahora estas teniendo en cuenta los conceptos

teóricos expuestos anteriormente.

1.

Estructura externa: El paratexto

El término paratexto designa el

conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal de una obra, como

pueden ser el título, subtítulos, prefacio, índice de materias, etc. El

paratexto hace presente el texto, asegura su presencia en el mundo, su

recepción y consumo.

Retomando el modelo barthesiano

de análisis expuesto supra, procederé en primer lugar a comentar el título y el

argumento del relato antes de detectar y exponer las lexías de lectura del

mismo. Una lexía puede corresponder a una palabra, una frase y hasta párrafos

completos, dependiendo de la secuencia narrativa enfocada al mostrar las

diferentes partes constituyentes del sentido del relato, antes de

reconstruirlas en su lectura global inicial. Se trata pues de desmantelar el

texto, de "deconstruirlo", de "cortarle la palabra", como

bien lo especifica Barthes en su S/Z, (p. 10).

Por falta de espacio y porque en

la aplicación del modelo de Barthes los cinco códigos "brotan" del

texto de forma interminable, reduciré las lexías a secuencias temáticas más

representativas del relato. (Conviene recordar que el autor de S/Z

redujo su propio análisis a 551 lexías, con 93 comentarios seleccionados).

Utilizo el término

paratextualidad de Genette (1989: 11) que es un tipo de transtextualidad

que

Está constituido por la relación, generalmente menos explícita y más

distante que, en el todo formado por una obra literaria, el texto propiamente

dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar como su paratexto: título,

subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.

Antes de empezar la lectura del

relato, lo primero que impresiona y salta a la vista es el extraño y macabro

título.

El título.

Es una lexía corta, pero donde

se condensan los 5 códigos citados para representar el sentido global del

relato.

Los dos sintagmas nominales o

sustantivos /muerte + brújula/, determinados por el artículo definido, introducen

catafóricamente el tema principal del relato: aluden a un contexto siniestro y

concreto en el que ocurren asesinatos. La conjunción "y" no tiene

aquí función de enumeración ni de nexo coordinante. Aquí se utiliza para

indicar adición, añade un nuevo elemento semántico al primer sustantivo, la

muerte, dándole un sentido singular orientativo. Propongo sustituir la

conjunción "y" por el verbo "utilizar" y así obtendremos el

siguiente sentido más conciso y explícito: la muerte (o el asesino)

"utiliza" una brújula para perpetrar sus crímenes, es decir,

"programa" con lógica sus siniestras muertes. Por ende, el título da

a entender al lector que el relato pertenece al género policial en su vertiente

de thriller, ya que suscita miedo, perplejidad, angustia y hasta terror. El

título siempre cumple una función aperitiva que genera en el lector el deseo de

saber y descubrir más, por lo tanto, implica también suspense. La brújula, por

ser omitida su función, invita al lector a descubrir algo misterioso y a la vez

temeroso. En su mente desfilan entonces unos sucesos estremecedores e insólitos

que lo motivan a saber más sobre "el asunto". Esta situación convoca

a la vez el código hermenéutico, cuya función es la de indagar el enigma, y el

código parairético que interpreta acciones en dichos sucesos.

Así, ambos sustantivos del

título representan respectivamente y sin ninguna confusión el concepto

freudiano de "unheimlich", es decir, lo ominoso y tenebroso. Aquí el

lenguaje se escinde en dos capas, muestra dos códigos que Barthes califica de

"irreversibles", el del enigma que representa la voz de lo incierto

con la carga del misterio que queda por resolver y el proairético que rige los

comportamientos consecuentes del suspense.

El título expone explícitamente

algunas pautas del primer hermeneutema del código hermenéutico, que evocaré más

adelante, la tematización o formulación del enigma que, según Barthes, “es la marca enfática del sujeto

objeto del enigma”: ¿De qué va esto?, ¿Cómo asesina la muerte? ¿Quién va a ser

la víctima? ¿Cuál es el itinerario de la brújula? ¿Qué papel desempeña el

detective? ¿Qué desenlace nos espera?

El argumento.

El narrador comienza por

adelantar al lector que el relato trata del caso más extraño que le ha tocado

resolver al detective Erik Lönnrot: una serie de asesinatos que culminan en la

quinta de Triste-le-Roy y cuya última muerte él no pudo detener, pero sí

predecir.

El sabio rabínico Marcelo

Yarmolinsky aparece muerto en la habitación de un hotel. En su máquina de

escribir deja una nota en la que se dice: “La primera letra del Nombre ha sido

articulada”. Aparece un segundo cadáver un mes después y la nota, esta vez,

hace referencia a la segunda letra del Nombre. Lönnrot los califica de

asesinatos rituales y los atribuye a una secta judía que busca averiguar el

Tetragrámaton, el nombre secreto de JHVH, el Dios Yahvé. El detective ignora

que el gánster Red Scharlach, el Dandy, le está tendiendo una trampa para

vengar la muerte de su hermano.

Con estos primeros indicios

paratextuales, podemos afirmar de antemano que MB cumple con los ingredientes y

cánones narrativos de la novela negra y también de enigma: un mundo sombrío y

plagado de crímenes, alguien que infringe la ley, utilizando métodos que dejan

frustrados al lector y a la policía; una trama llena de persecuciones violentas

y, en paralelo, una trepidante investigación detectivesca con todos los

peligros y obstáculos subyacentes.

2.

Estructura interna

-

Las voces del relato y la tortuosa espiral

del suspense

Conviene recordar que un relato,

según Genette, es el discurso que materializa la historia o diégesis, dándole

una forma textual u oral donde un narrador asume una voz para contar dicha

historia. Por eso es de suma importancia no confundir "relato" e

"historia”[18], como ya lo he apuntado.

El primero se plasma en un enunciado discursivo que narra

acontecimientos y la segunda es la diégesis o sucesión de esos acontecimientos

narrados. Esta diferencia la determinan los ejes temporales de ambos

componentes en los que se conjugan los verbos. Así, mientras que en la diégesis

el tiempo cronológico es siempre lineal, como en la vida misma, en el relato

dependerá del orden o "modo" en que está orientado el discurso del narrador.

Al respecto, Genette (1972: 65 y

sig.) distingue dos modos o niveles básicos que regulan la narración: la

distancia que toma el narrador respecto a lo que cuenta y la perspectiva o

focalización de los hechos narrados. Hay cuatro tipos de narradores que aparecen

en estos niveles textuales: en relación con la diégesis, el narrador será

heterodiegético si cuenta la historia en 3ª persona sin participar en ella u

homodiegético, si la relata en primera persona, pudiendo ser también

autodiegético si es protagonista de la historia que cuenta. Por otra parte, y en

relación con el relato, el narrador será extradiegético si no aparece en la

diégesis o intradiegético, si participa en ella pero para contar su propia

historia, (Op. Cit., 270).

Respecto de la focalización, Genette distingue tres categorías que

caracterizan a cada uno de estos narradores. Se trata de saber quién narra y

quién muestra, id est, la perspectiva desde la que se cuenta el relato.

El telling y el showing funcionan diferentemente: "en un caso el lector se

enfrenta al narrador y le escucha, en el otro se enfrenta a la historia y la

observa", (Lubbock, 1957: 111-113). En el primer caso, el narrador cuenta

y no muestra; en el segundo, delega su voz a los personajes mediante el

discurso directo, indirecto e indirecto libre. De allí la importancia de

determinar la "instancia narrativa" o "voz" que narra para entender

las relaciones temporales de ulterioridad, anterioridad y simultaneidad entre

el acto de narrar y las funciones que desempeña el narrador.

El narrador en MB es extra-heterodiegético,

omnisciente y con focalización cero, es decir, su función básica es la de

narrar la historia con un saber total sobre los personajes y la trama (Ibíd.,

241). Incluso puede interrumpir a gusto, como lo veremos, su narración para

interpretar y describir la actitud de los personajes (función comentativa),

justificar su visión o el significado global de la historia (función

ideológica) y, por último, interpelar al propio lector como narratario (función

comunicativa).

La función narrativa es pues la

predominante: el relato es lineal (salvo el flashback en el desenlace) y la

trama, si la reducimos a su mínima expresión, representa globalmente la

estructura semiótica del cuento habitual, definido por Greimas: un principio,

un desarrollo y un final con un clímax o punto culminante del relato que

precede al desenlace.

Los siguientes pasajes del

inicio muestran las características que acaban de ser definidas. Adelantando

las peripecias de la trama (primer párrafo, p. 499), el narrador afirma:

/De

los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot,

ninguno tan extraño —tan rigurosamente extraño, diremos— como la periódica

serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste-le-Roy, entre

el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Erik Lönnrot no logró

impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previo. Tampoco adivinó la

identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de

la malvada serie y la participación de Red Scharlach, cuyo segundo apodo es

Scharlach el Dandy. Ese criminal (como tantos) había jurado por su honor la

muerte de Lönnrot, pero éste nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro

razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de

tahúr/.

El narrador presenta, desde el

primer párrafo, todos los ingredientes de la historia policial (motivos,

pistas, pruebas y alusión a la solución del enigma). Pero esta presentación es

lacónica, metaforizada y solo es comprensible conforme se va desarrollando la

trama. Se introducen los cuatro personajes principales, el malvado Red

Scharlach, el detective protagonista Erik Lönnrot, el comisario Triveranus y

Yarmolinsky, la primera víctima asesinada. La lectura se complica al hacerse

patente la rivalidad entre Scharlach y Lönnrot, por una parte, y por otra,

entre el detective y el comisario que no comparte la misma lógica en cuanto a

la investigación, como acontecerá más adelante.

Como vemos, no hay ninguna marca

lingüística que aluda a la existencia o identidad de un narrador conocido. El

texto está en tercera persona, salvo tres intrusiones de deícticos (“diremos”; “sabremos”,

p. 499; “mi ciudad”, p. 504) que son más bien retóricas y no gramaticales. La

voz invisible muestra un saber omnisciente sobre la historia y el lugar de los

"hechos de sangre" y también sobre los personajes descritos, incluso

sobre sus preocupaciones, pensamientos e intenciones. Comenta cosas, oculta

hechos y manipula la narración a sus anchas para crear suspense. Este poder le

permite alejar o acercar episodios en el tiempo, utilizando el discurso

indirecto libre y la ambigüedad para desarticular y fragmentar la progresión de

la narración y el orden del relato. Esto hace que la intriga culmine en

suspense porque los elementos de la investigación son ambiguos y la resolución

del enigma se realiza en el último párrafo. Aquí la información es destilada al

lector gota a gota, dejándolo perplejo y decidido a barajar múltiples hipótesis

mientras sigue leyendo. Con esta forma peculiar de iniciar la narración, Borges

nos presenta una doble intriga, la de misterio, que es un juego intelectual

sutil entre el narrador y el lector, y la de suspense y thriller, cuya trama

enfoca, como lo veremos más adelante, la cruda rivalidad y enemistad existente

entre el detective y el villano.

-

Taxonomía de las lexías más

representativas de estas voces.

A continuación se expondrán

estas lexías.

Retomando los interrogantes que

plantea el código hermenéutico citado, voy ahora a centrarme en los detalles.

Deconstruiré, para reconstruirlo, el relato de Borges, aplicando sucintamente

los diez hermeneutemas barthesianos citados. Por falta de espacio, los agruparé

en cinco macrolexías en las cuales condensaré los pasajes más representativos

del cuento, procurando mantener la coherencia interna del mismo. Barthes

utiliza la metáfora de la cebolla con sus infinitas capas para explicar la

pluralidad de niveles superpuestos que encierra un texto complicado, capas que

él llama "lexías":

La lexía útil es aquella en la que no entran más que uno, dos o tres

sentidos, superpuestos en el volumen del trozo del texto […] Lo que funda al

texto no es una estructura interna, cerrada, contabilizable, sino la

desembocadura del texto en otros textos, otros códigos, otros signos: lo que

hace al texto es lo intertextual. (Barthes, 1985: 325).

A. Tematización de la intriga y del suspense

El paratexto, como vimos,

plantea ya lo que será el objeto del enigma, anunciando las peripecias de la

trama.

Ya en la primera página se

presentan tres lexías antagónicas: el cuerpo policial que investiga, la víctima

asesinada y el enemigo o asesino invisible. El relato arranca con la

descripción del lugar y la escena del crimen. El énfasis cae pues en el código

hermenéutico ilustrado por la conversación llevada a cabo por el detective y el

comisario. Momento de alta tensión psicológica causada por el misterio a

indagar y por el suspense que ello implica. Resumo a continuación la primera

macrolexía que abarca el inicio:

/El primer

crimen ocurrió en el Hotel du Nord […]. A esa torre arribó el día

tres de diciembre el delegado de Podólsk al Tercer Congreso Talmúdico, doctor

Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises (...) Le dieron un

dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el Tetrarca

de Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la

desconocida ciudad, ordenó en un placará sus muchos libros y sus muy pocas

prendas, y antes de media noche apagó la luz. El cuatro, a las 11 y 3 minutos

a.m., lo llamó por teléfono un redactor de la Yidische Zaitung; el doctor

Yarmolinsky no respondió; lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara,

casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que

daba al corredor; una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de

horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes,

el comisario Treviranus y Lönnrot debatían con serenidad el problema/.

B. Formulación del enigma (qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc.)

En los siguientes párrafos, el

planteamiento del asunto de la investigación aporta más detalles adicionales.

El código hermenéutico se mantiene, pero el énfasis cae aquí en el código

proairético o "voz empírica", ya que desempeña una doble función, la

de describir las acciones y el comportamiento de los personajes involucrados en

la trama:

/Poco

después del asesinato de Marcelo Yarmolinsky, el comisario Triveranus llega a

la escena del crimen junto a Lönnrot y un periodista y ambos revisan los

hechos. Lönnrot descarta el motivo de robo y, centrándose en la figura del

judaista, baraja la pista de la secta de los Hasidim, en relación con una

monografía sobre el Tetragrámaton (el nombre secreto de Dios según el judaísmo,

compuesto por cuatro letras de poder) y otro trabajo sobre el Pentateuco.

Trevinarus discrepa de Lönnrot, pues para él, el crimen es simple: para robar

los zafiros del Tetrarca de Galilea, el ladrón confunde la puerta y entra a la

habitación equivocada, matando a Yarmolinsky, para evitar ser denunciado. Dos

pistas contradictorias que confunden al lector, pero cuya función narrativa es

fundamental: se configura el desenlace y se anuncia la clave del misterio a

través de la forma en que Lönnrot lleva la investigación. (p. 500)/

El índice metalingüístico de esta macrolexía señala al detective como protagonista del relato. Intervienen varios códigos para describirlo: el "sémico" o "voz de la persona", el "simbólico" o "voz del símbolo" y el "cultural" o "voz de la ciencia" que alude a los estereotipos morales, políticos y sociales del detective. El narrador plantea varias hipótesis a resolver, además de las ya expuestas: ¿Cuál de las pistas seguir: la del robo o la de la secta rabínica? ¿Qué tipo de asesinato es: villano o ritual? ¿Quién es el asesino? Y ¿qué probabilidades hay para arrestarlo? Lönnrot y Trevinarus, con hipótesis antagónicas, entienden a qué se enfrentan.

C. Mecánica del equívoco

Cuando se pasa de la teoría a la

práctica, las expectativas se relativizan, cuando no desaparecen, sobre todo en

un contexto policial a la Poe. Aparecen entorpecimientos, incógnitas y

dilaciones y la intriga adquiere momentos fuertes de tensión y suspense. En la

siguiente macrolexía los códigos citados se entretejen dando un sentido de

profunda angustia. El nivel proaerético de las acciones y la descripción

simbólica y cultural en que se desarrolla la trama auguran incertidumbre y

malestar en cuanto al futuro. El lector, que antes estaba solo interesado por

saber, siente ahora una concreta ansiedad. ¿Qué es la secta de los Hasidim y

quién se esconde detrás? ¿En qué consisten esas monografías sobre el

Tetragrámaton y sobre la nomenclatura divina del Pentateuco? En semiótica se

habla de la transformación de un estado de conjunción en un estado de

disyunción donde las cosas se complican y empiezan los equívocos, los despistes

y las frustraciones, condición sine qua non en un relato de intriga.

/El 3 de enero, un mes después de la primera

muerte, aparece el cadáver de Azevedo, un famoso bandido y junto al cuerpo apuñalado,

aparece la frase escrita en tiza: “La segunda letra del Nombre ha sido

articulada”. Lönnrot ve confirmarse su teoría con esta segunda pista: ajuste de

cuentas de la secta citada. El tercer asesinato (en realidad es un simulacro,

un mero rapto, como bien lo advierte Treviranus) cambia el ritmo de la

narración al predecir Lönnrot un cuarto crimen/ (p. 501)

D.

Bloqueo en la narración

El bloqueo consiste en la

constatación de que el enigma parece insoluble o por lo menos difícil de

resolver. Ver al detective desorientado e impotente crea una sensación de frustración

en el lector y hace más insoportable la intensidad del suspense. Se instala la

angustia de nuevo ante un futuro incierto. Se viene abajo todo lo que se había

construido hasta entonces.

/Los diarios de la tarde no descuidaron

esas desapariciones periódicas. La Cruz de la Espada las contrastó con la

admirable disciplina y el orden del último Congreso Eremítico; Ernst Palast, en

El Mártir, reprobó "las demoras intolerables de un pogrom clandestino y

frugal, que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos"; la

Yidische Zaitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita,

"'aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple

misterio"; el más ilustre de los pistoleros del Sur, Dandy Red Scharlach,

juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de

culpable negligencia al comisario Franz Treviranus.

Éste recibió, la noche del primero de marzo, un imponente sobre sellado. Lo abrió: el sobre contenía una carta firmada Baruj Spinoza y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el tres de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del Oeste, la taberna de la Rué de Toulon y el Hotel du Nord eran "los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico"; el plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento geométrico y mandó la carta y el plano a casa de Lönnrot —indiscutible merecedor de tales locuras. / (p. 503)

E. Resolución del enigma

Llegamos al último hermeneutema

que es el desciframiento del enigma y el conocimiento de la verdad. En efecto,

la resolución final del enigma pasa por varias etapas repletas de sobresaltos

causantes de intenso suspense hasta la última página donde Borges, como es

habitual en sus narraciones, formula un desenlace de los más sorpresivos e

imprevisibles que deleitará al lector: el último párrafo de la narración es el

más siniestro y el sorpresivo diálogo final entre Lönnrot y Scharlach, que

culmina en la dilucidación del enigma, deja atónito al lector. No había ni

pista rabínica ni sacrificios rituales. Todo había sido programado por Red

Scharlach quien, para vengar la muerte de su hermano, planeó manipular y

enredar a Lönnrot en falsas pistas, y tenderle al final una mortal emboscada.

/Scharlach retrocedió unos pasos. Después,

muy cuidadosamente, hizo fuego/ (p. 507)

3.

EL modelo actancial en MB

A.

El personal del relato

Utilizo los conceptos de

Greimas, A. J. y Courtes, J. (1990). Como en todas las novelas, aquí

encontramos también personajes o actantes principales (sean héroes o villanos)

y secundarios (sean adyuvantes u oponentes). Se definen como “redondos” por

presentar una personalidad muy compleja y por cambiar a medida que avanza la

trama, y como “planos”, por ser superficiales. Todos desempeñan tres funciones

principales a través de su descripción: la realista, que produce el efecto de

verosimilitud; la ideológica, que refleja una visión particular del mundo

descrito, y la narrativa o semiótica propiamente dicha.

En el relato los personajes se

presentan en una perspectiva antitética: el detective que investiga; el asesino

que quiere infringir la ley, y las víctimas. Héroe, villano y víctima forman el

triángulo narrativo que caracteriza este género. Es lo que E. M. Forster (2000)

llama "relación actorial de los personajes." Por lo general son

personajes arquetípicos con caracteres bien definidos.

Los personajes principales se

destacan con respecto a los demás, porque funcionan como integradores de la

organización de los acontecimientos. Son los más importantes de la trama. Se

clasifican en protagonistas y antagonistas. El protagonista es el que busca que

se haga justicia, y el antagonista, en cambio, representa el desorden público.

El primero desempeña, desde el punto de vista narratológico, el rol de héroe,

mientras que el antagonista, según el modelo presentado por Mieke Bal (1985),

se asocia con la figura del villano.

En cuanto a los personajes

secundarios, desempeñan un doble papel, el de adyuvantes que consiste en ayudar

a la policía y los oponentes que, en cambio, ayudan a los villanos y los

asesinos. Son los que complican la evolución de la trama, retardándola, y

nutren el misterio y el suspense hasta el desenlace. Están, por último, los

personajes planos, llamados así porque suelen comportarse siempre de la misma

manera y con un rasgo destacado de su carácter.

A continuación presentaré el

personal de MB, según el orden en que va apareciendo y ciñéndome a la

prosopografía y la etopeya proporcionadas por el propio narrador sobre la

situación social y profesional de los personajes. Las expondré fuera de las

acciones acontecidas, ya que estas han sido tratadas anteriormente.

Por ser un relato corto, Borges restringe la

descripción, ciñéndose a las características esenciales de cada personaje.

Los personajes principales:

-

Treviranus es el menos interesante porque no participa en el juego trascendental

del

cuento. Es buen policía y por

medio de su sentido común logra establecer la naturaleza de cada crimen.

-

Erik Lönnrot es el puro razonador a lo

Auguste Dupin, pero tiene mucho de Don

Quijote también. Como todo detective clásico, Lönnrot es un razonador

abductivo: a partir de detalles menores, elabora una explicación de los hechos,

que reposa sobre débiles probabilidades. Pero no solo es un “puro razonador”,

como Dupin; es también un lector, al que interesan solo los indicios que

constituyen los libros de la cábala, y que apenas presta atención a las “meras

circunstancias, la realidad (nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y

carcelarios)” (504).

-

Red Scharlach entiende su lógica hasta el menor detalle. es el arquetipo del mal,

que triunfa.

-

El personaje de Yarmolinsky,

la primera víctima, se resume en una frase: "Lo aceptó con la antigua

resignación que le había permitido tolerar tres años de guerra en los Cárpatos

y tres mil años de opresión y de pogromos", (p. 499).

-

Daniel Simón Azevedo, la

segunda víctima, "un bandido romántico que nunca había aprendido a usar el

revólver”; "Azevedo era el último representante de una generación de

bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver" (p. 501).

-

De los personajes menores cabe

mencionar el redactor del Yidische Zeitung, Black Finnegan, un

antiguo criminal irlandés y los arlequines.

B. El cronotopo

El eje tiempo-espacio es el

soporte o marco donde suceden los acontecimientos y actúan los personajes.

Puede ser un mero escenario que apoya el desarrollo de la acción ficticia y su

verosimilitud. Puede también tener diversos significados simbólicos. Genette

(1972: 186) distingue dos espacios diegéticos, uno exterior y urbano y otro

interior, cerrado y psicológico. Todorov habla también de dos grandes órdenes

que estructuran la novela: "[…] Al

primer tipo denominaremos "orden lógico y temporal" y al segundo, “orden

espacial". (2003: 111).

Habitualmente aplico en mis

estudios de la novela el concepto de cronotopo (del griego:

kronos-tiempo y topos-espacio/lugar), definido por M. Bakhtin como un flujo

indivisible: el "tiempo de la aventura es inseparable del espacio de la

aventura." (1989: 237-409)

Al abordar el componente

tiempo-espacio de una novela, se estudian tres categorías fundamentales: el

orden en que está la trama, la duración y la frecuencia que caracterizan al

ritmo del relato. Las novelas policíacas no arrancan generalmente ad ovo,

donde el orden temporal del relato es lineal, sino in media res o in

extrema res, donde la narración sufre discordancias entre el tiempo de la

diégesis (orden cronológico en que suceden los hechos) y el tiempo del relato

(tiempo que manipula el narrador al contar la historia). Estas discordancias,

llamadas anacronías (Genette, Op. Cit., pp. 89-131), provocan saltos en

el tiempo orientándose hacia atrás o hacia adelante mediante las analepsis y

las prolepsis, respectivamente, produciendo así un cambio de anacronismo porque

"se injerta una segunda narración temporal, subordinada a la

primera." (Ibíd., p. 104).

MB no hace excepción a la regla,

ya que encontramos los cuatro tipos de narraciones: la narración anterior es la

posición temporal más común. El narrador cuenta lo que sucedió en un pasado reciente

o remoto al exponer las circunstancias de la "serie de hechos de

sangre". La narración posterior que apunta hacia lo que ocurrirá en un

futuro más o menos lejano, al exponer el narrador qué tipo de investigación se

está llevando a cabo y qué riesgos presenta. La narración simultánea donde

historia y relato coinciden en el presente, como es el caso del balance que

hacen el detective y el comisario al comentarlos hechos del primer asesinato, y la

narración intercalada que combina ambas narraciones, la ulterior y la

simultánea.

En cuanto a la duración del

relato y de la historia, su medición no es fácil. Genette la resuelve con el

concepto de "isocronía" o "grado cero" de la narración que

es "la coincidencia entre sucesión diegética y sucesión narrativa"

(p. 145). Otro concepto que utiliza Genette, en relación con el orden del

relato, su duración y ritmo, es el de las anisocronías, tales como la elipsis,

la escena, el sumario y la pausa, que constituyen las “velocidades del

relato" (pp. 144 y sig.). La escena es donde coinciden el tiempo de la

historia y el del relato. El diálogo es un buen ejemplo, donde la historia se

congela y da paso a una representación teatral de los hechos. El sumario, donde

parte de la historia es resumida, proporcionando un efecto de gran aceleración

y por fin, la elipsis que permite ocultar partes importantes de la historia,

bloqueando al mismo tiempo el relato. El objetivo de estos códigos narrativos

es siempre el mismo: crear suspense y dejar sin aliento al lector.

- El eje espacial

La trama transcurre en cuatro

lugares diferentes, los mismos sitios donde suceden los cuatro crímenes.

El lugar del primer crimen es el

Hotel du Nord: "ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen

el color del desierto, esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida

blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la

apariencia general de una casa mala" (499).

El segundo lugar es el umbral de

una antigua pinturería en un suburbio del oeste de la ciudad. Es un callejón

pobre, solitario.

El tercer lugar es Liverpool

House en el este de la ciudad. Una calle "salobre en la que convienen el

cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de biblias" (502).

El cuarto lugar es la quinta

Triste-le-Roy, lugar del desenlace fatal para el detective.

- El

eje temporal

Contrariamente a la historia

que, mediante el impulso de la analepsis y sus tentáculos se pierde en un

pasado remoto, el relato arranca con el asesinato de Yarmolinsky y transcurre

en línea recta, sin fragmentación narrativa

o saltos temporales, salvo una sola analepsis en forma de flashback cuando, al

final, Scharlach revela la solución del enigma.

Las cuatro partes de la

narración son presididas y separadas por la misma frase, citada tres veces, que

sirve de enlace y clave para la investigación de Lönnrot: "La primera

letra del Nombre ha sido articulada". La primera frase lanza a Lönnrot en

la investigación (presentación de los personajes y naturaleza del problema); la

segunda opera un brusco cambio temporal (el detective privilegia su propio

método de investigación, la “rabínica”); la tercera, con el supuesto tercer

crimen, da un rumbo intelectual a la investigación, anunciando la cuarta parte